L’héraldique, souvent perçue comme un domaine réservé aux historiens médiévistes, constitue en réalité une ressource précieuse pour les généalogistes. Les armoiries familiales, communément appelées blasons familiaux, permettent non seulement d’identifier une lignée mais aussi de la situer dans un contexte social, géographique et historique. Dans vos recherches, un blason peut être le fil conducteur qui relie un nom à une histoire particulière, à une région ou à un fait d’armes.

Dans cet article, nous irons plus loin en offrant un guide pratique et concret, destiné aux débutants, pour comprendre ce que révèle un blason, comment l’interpréter et où chercher des sources fiables. Nous aborderons également les erreurs fréquentes, l’influence des régions et les ressources à consulter pour enrichir votre arbre généalogique.

1. Qu’est-ce que l’héraldique ? Bref survol historique et fonctionnel

L’héraldique naît au XIIᵉ siècle pour répondre à un besoin d’identification. Sur les champs de bataille, les combattants étaient protégés par des armures et des heaumes qui rendaient impossible toute reconnaissance visuelle.

Les blasons peints sur les boucliers, bannières ou cottes d’armes permettaient alors de distinguer les chevaliers et d’affirmer leur appartenance familiale.

Très vite, cette pratique dépasse la sphère militaire. Les villes adoptent des armoiries pour affirmer leur identité, les corporations s’en servent comme emblème, et les institutions religieuses s’approprient elles aussi le langage héraldique.

Chaque symbole, chaque couleur, chaque partition raconte une histoire : celle d’un lignage, d’un pouvoir politique ou d’un territoire. Pour le généalogiste, l’héraldique est donc bien plus qu’un décor : c’est un outil de lecture historique et sociale qui peut éclairer un parcours familial.

2. Le blason, mode d’emploi : comment le lire ?

Comprendre un blason suppose de s’initier à un langage précis et normé. Loin d’être une simple illustration, il s’agit d’un code où chaque élément possède une signification :

- L’écu : c’est le support principal. Sa forme (arrondie, en pointe, en accolade…) évolue au fil des siècles et selon les pays. En France, les écus arrondis à la base dominent, tandis qu’en Allemagne on retrouve des boucliers plus anguleux.

- Les partitions : elles divisent l’écu en plusieurs sections. Un écu « parti » est coupé verticalement, un écu « écartelé » comporte quatre quartiers, souvent attribués à différentes alliances ou héritages familiaux.

- Les meubles : ce sont les figures représentées. Lions, aigles, fleurs de lys, tours, croix, coquilles Saint-Jacques… chacun de ces symboles renvoie à une valeur ou à un événement. Le lion incarne la bravoure, la tour rappelle une forteresse familiale, la coquille peut indiquer un pèlerinage à Compostelle.

- Les émaux et métaux : l’or (jaune) et l’argent (blanc) sont les métaux ; l’azur (bleu), le gueules (rouge), le sinople (vert), le sable (noir) et le pourpre (violet) sont les couleurs. Une règle fondamentale s’applique : on ne superpose pas couleur sur couleur ni métal sur métal, afin de garantir une bonne lisibilité à distance.

📌 Exemple concret : « D’azur à la croix d’argent » décrit un fond bleu chargé d’une croix blanche. Cette description normalisée – appelée « blasonnement » – permet de reproduire fidèlement les armoiries sans même voir l’image.

3. Les erreurs fréquentes du débutant

L’engouement pour les blasons a conduit à une multitude d’interprétations approximatives. Voici les erreurs les plus courantes :

- Assimiler patronyme et blason : porter un nom de famille ne signifie pas automatiquement que l’on dispose d’armoiries. Un même patronyme peut appartenir à des familles distinctes, certaines anoblies, d’autres non.

- Adopter des blasons commerciaux : de nombreux sites proposent des « armoiries » génériques associées à des noms. Ces créations modernes ne reposent sur aucune source historique et risquent de brouiller vos recherches.

- Confondre armoiries communales et familiales : un blason représentant une ville ou une province n’appartient pas nécessairement à vos ancêtres, même s’ils y vivaient.

- Ignorer la vérification des sources : un armorial ancien ou un registre authentifié (comme l’Armorial général de France de d’Hozier) est indispensable pour valider l’existence d’un blason.

Un travail de rigueur s’impose donc au généalogiste : confronter les informations, comparer les sources et croiser les données avec les archives notariales ou judiciaires.

4. La dimension régionale des blasons

Les blasons reflètent aussi les particularismes régionaux et culturels. Cette diversité peut aider à orienter vos recherches généalogiques :

- En Bretagne, le motif de l’hermine est omniprésent. Il symbolise la pureté et la fidélité et fut adopté dès le XIIIᵉ siècle par les ducs de Bretagne. Un blason chargé d’hermines peut donc suggérer une origine bretonne.

- En Alsace, les armoiries combinent souvent rouge et blanc, héritage des liens historiques avec le Saint-Empire romain germanique. Les bandes, fasces ou chevrons rappellent la tradition germanique de structuration géométrique des écus.

- Dans le Sud-Ouest, les lions, tours et croix occitanes dominent. Ces motifs évoquent à la fois la noblesse locale, les forteresses médiévales et l’influence de la culture occitane.

Pour le généalogiste, savoir identifier ces indices peut s’avérer précieux lorsqu’un document ou une pierre tombale présente des armoiries partiellement conservées. L’analyse régionale constitue ainsi un complément aux recherches sur les registres et archives.

5. Retrouver et utiliser un blason dans vos recherches généalogiques

La quête d’un blason lié à une famille demande méthode et discernement. Voici les principales ressources à explorer :

- Les armoriaux imprimés : l’Armorial général de France (d’Hozier, XVIIᵉ siècle) recense les armoiries enregistrées lors de la grande enquête royale. Le Rietstap (XIXᵉ siècle) couvre de nombreuses familles européennes. Jougla de Morenas fournit des références précises pour la noblesse française.

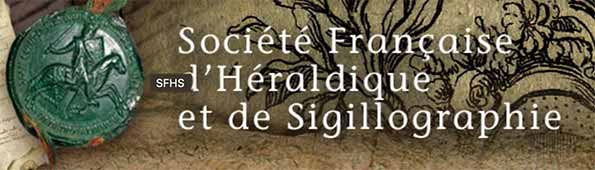

- Les ressources numériques : la collection Héraldique de la BnF sur Gallica permet d’accéder directement à l’Armorial général de France et à de nombreux armoriaux anciens numérisés. La base Léonore recense les dossiers de la Légion d’honneur, où l’on retrouve parfois des descriptions héraldiques. Le portail POP centralise des milliers d’images et notices sur les armoiries. Les archives départementales conservent également des fonds manuscrits héraldiques, parfois numérisés, accessibles via leurs portails en ligne. Enfin, la Société française d’héraldique et de sigillographie met à disposition des publications scientifiques et organise des colloques, utiles pour croiser les sources et affiner vos recherches.

BNF Gallica

Collection héraldique de la BNF

Archives nationales

Base Léonore

6. Conclusion

L’héraldique n’est pas un domaine secondaire de la généalogie : elle en constitue un prolongement naturel. En apprenant à décrypter un blason, le généalogiste se donne les moyens de rattacher une lignée à un territoire, de mieux comprendre son statut social et parfois même de percer des secrets familiaux.

7. FAQ enrichie

Est-ce que je peux créer mon propre blason ?

Oui, tout individu peut concevoir aujourd’hui un blason inédit, à condition de respecter les règles héraldiques (lisibilité, contraste entre émaux et métaux, blasonnement clair). Cette création aura une valeur symbolique et identitaire mais ne sera pas reconnue comme héritée. Vous pouvez utiliser des outils en ligne pour générer un blason conforme, comme CoA Maker – Créateur gratuit de blasons.

Piège à éviter : faire passer une création moderne pour des armoiries historiques.

Qu’est-ce que je risque si j’utilise un blason déjà attribué ?

L’appropriation d’armoiries existantes peut être considérée comme une usurpation ou une atteinte au nom, notamment si elle est utilisée dans un cadre public ou commercial. Juridiquement, il n’existe pas de code spécifique encadrant l’héraldique en France, mais l’usage abusif peut entraîner une contestation ou nuire à la crédibilité de vos recherches. La prudence recommande de créer vos propres armes ou de citer systématiquement vos sources.

Piège à éviter : utiliser un blason authentifié pour se donner un prestige non justifié.

Comment savoir si ma famille avait un blason ?

En consultant l’Armorial général de France via Gallica, puis en croisant ces informations avec des archives notariales. Conseil : vérifiez que le blason correspond bien à votre branche, et non à une famille homonyme.

Puis-je créer et utiliser un blason familial aujourd’hui ?

Oui, il est possible de concevoir de nouvelles armoiries, mais elles n’ont pas de valeur historique héréditaire. Piège à éviter : présenter une création moderne comme une arme ancestrale.

Où trouver des armoriaux gratuits en ligne ?

Sur la BnF/Gallica (armoriaux anciens), la base Léonore (dossiers de Légion d’honneur) et les archives départementales. Conseil : privilégiez les reproductions fidèles et les éditions officielles.

Un même nom de famille peut-il avoir plusieurs blasons ?

Oui, car chaque branche pouvait posséder ses propres armes. Conseil : identifiez la branche régionale ou la période historique grâce aux sources locales (archives, registres, armoriaux spécialisés).