Effacées des titres, marginalisées dans les actes, les femmes ont longtemps été exclues de l’histoire écrite, et de ce fait, des archives familiales.

Une réalité qu’il faut replacer dans le contexte plus large de l’histoire des familles, où les lignées, les rôles et les transmissions se sont longtemps écrits au masculin. Cette absence est au cœur d’un défi majeur pour les généalogistes : comment retracer des vies restées dans l’ombre, malgré leur rôle fondamental dans la transmission familiale ?

Leur invisibilité n’est pas le fruit du hasard : elle s’inscrit dans des logiques de pouvoir, de transmission patrilinéaire et de production documentaire centrée sur les hommes.

Pourtant, les femmes ont toujours été les pivots silencieux de la cellule familiale : éducatrices, médiatrices, gardiennes des traditions.

Retrouver leur trace, c’est rétablir une vérité humaine, sociale et historique. C’est aussi une quête exigeante, car elle suppose de déjouer les pièges de l’omission, de la dissimulation ou de la marginalisation dans les documents officiels.

Cet article propose une exploration méthodique des voies possibles pour redonner aux femmes leur juste place dans les arbres généalogiques.

1. Des femmes omniprésentes mais invisibles dans les archives

Bien qu’elles aient occupé un rôle central au sein des familles, les femmes sont rarement les sujets principaux des archives. Leur présence est souvent secondaire, mentionnée en marge, ou simplement absente.

Pourquoi cette invisibilité ?

- Transmission du nom par les hommes : la filiation est traditionnellement patrilinéaire, ce qui entraîne l’effacement des lignées féminines.

- Moindre présence dans les actes publics : les femmes, longtemps exclues de la citoyenneté, de la propriété et de la vie publique, apparaissent peu dans les documents notariaux, fiscaux ou militaires.

- Identité définie par le mari : dans les actes d’état civil ou les recensements, elles sont souvent désignées par leur statut d’épouse, sans mention de leur nom de naissance.

Pourtant, dans la réalité des foyers, les femmes ont toujours occupé une place clé : gestion du quotidien, éducation des enfants, transmission des valeurs…

« Les femmes sont les racines cachées de l’arbre familial. » – Proverbe généalogique contemporain

Présence des femmes dans les archives : repères par type de document (XVIIIe–XIXe siècle)

| Type d’archive | Présence des femmes | Type d’informations disponibles |

| Actes de mariage | Fréquente | Nom de jeune fille, parents, domicile |

| Actes de naissance | Variable | Nom de la mère, âge, parfois origine |

| Actes de décès | Courante | État civil, nom marital, parfois filiation |

| Contrats de mariage (notariat) | Très riche | Dot, régime matrimonial, alliances |

| Recensements de population | Présente mais secondaire | Statut dans le foyer, âge, métier parfois |

| Registres militaires | Exceptionnelle | Veuves ou mères de soldats uniquement |

🛈 Note : Ce tableau est une synthèse qualitative fondée sur l’expérience archivistique dans plusieurs fonds départementaux. Elle illustre les grandes tendances de visibilité des femmes selon les types de documents. Il ne s’agit pas de données chiffrées, mais d’un repérage issu de l’observation et de la pratique archivistique. La trace des femmes reste souvent dispersée, fragmentaire et rarement mise en évidence de manière systématique.

2. Comprendre l’effacement des femmes dans la documentation

L’effacement des femmes ne tient pas à une simple négligence, mais à des normes juridiques et culturelles solidement ancrées. Comprendre ces mécanismes permet d’adapter ses méthodes de recherche.

Cadre juridique et culturel

- Code civil de 1804 (Code Napoléon) : il assigne aux femmes un statut juridique mineur. Une femme mariée ne peut signer un contrat, ouvrir un compte ou hériter librement sans l’autorisation de son mari.

- Transmission du nom et de la nationalité : jusqu’au XXe siècle, l’enfant prend systématiquement le nom et la nationalité du père, reléguant la mère au second plan documentaire.

- Inégale représentation dans l’état civil : avant 1792, les registres paroissiaux ne mentionnent souvent que le père dans les actes de baptême. Après cette date, la Révolution impose l’égalité formelle, mais les usages persistent longtemps.

Effets sur la généalogie

- Noms de naissance oubliés : les femmes mariées sont souvent citées uniquement sous le nom de leur époux.

- Parcours morcelés : leur trace change à chaque mariage, déménagement, ou selon le statut (femme mariée, veuve, domestique…).

- Données tronquées : certains registres n’indiquent ni profession, ni lieu de naissance pour les femmes.

Ce contexte rend d’autant plus cruciale l’adoption d’une approche attentive, élargie et souvent indirecte pour retrouver les femmes dans les archives familiales.

3. Où et comment retrouver les femmes dans les archives ?

Retrouver les femmes dans les documents nécessite de varier les sources et d’adopter des stratégies souples. L’approche indirecte est souvent la plus fructueuse.

Les actes d’état civil : mariage, naissance, décès

- Actes de mariage : essentiels pour le nom de jeune fille, la filiation, la profession et le lieu d’origine.

- Actes de naissance des enfants : permettent d’identifier la mère, son âge, sa commune d’origine.

- Actes de décès : mentionnent l’identité du conjoint et d’autres éléments biographiques utiles.

Les archives notariales

- Contrats de mariage : renseignent sur la dot, les biens propres, les arrangements entre familles.

- Testaments, donations, inventaires après décès : révèlent la présence économique ou patrimoniale des femmes.

- Actes de vente ou d’hypothèque : certaines femmes y apparaissent comme co-propriétaires ou cautions.

Les recensements et registres de population

- Foyers familiaux : on y repère les rôles (épouse, fille, domestique) et les résidences successives.

- État civil évolutif : attention aux changements de statut civil (célibataire, mariée, veuve).

Les archives judiciaires et tutélaires

- Tutelles, séparations, délits : révèlent des situations de vie souvent invisibles ailleurs.

- Adoptions, plaintes, pensions : la parole des femmes, même rare, y est précieuse.

Autres sources à exploiter

- Archives paroissiales : listes de catéchisme, confréries, actes de foi.

- Correspondance privée, journaux intimes : permettent d’accéder à la voix et aux choix personnels.

- Presse locale et faits divers : rubriques sociales (mariages, décès, faits notables).

- Cahiers de doléances et archives militantes : utiles pour les périodes révolutionnaires et les mouvements féminins.

4. Études de cas : retrouver des femmes malgré tout

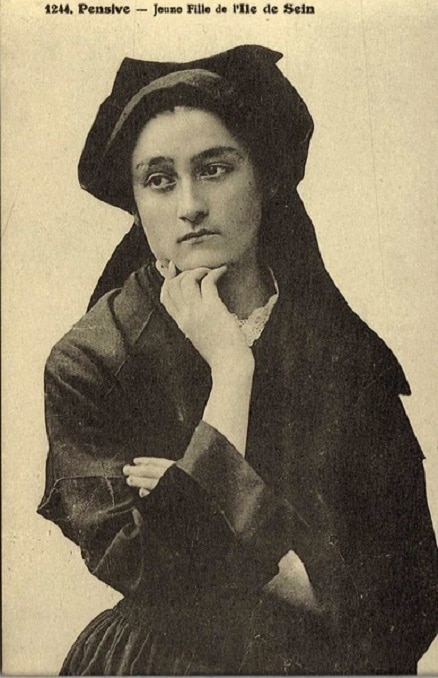

Cas 1 : Catherine Michelet, sage femme

Catherine Michelet, née au début du XIXe siècle, est devenue sage-femme après la mort de son premier mari, Jean Pierre Delatte, qui l’a laissée veuve avec trois jeunes enfants.

Elle a suivi une formation à l’École Pratique d’Accouchement de Metz entre 1838 et 1839. Les archives départementales de Moselle ont permis de retracer son parcours, y compris les conditions de son admission à l’école de sage-femme et les détails de sa formation.

Les documents montrent qu’elle a dû surmonter des obstacles personnels, comme une fracture du bras, pour obtenir son diplôme et exercer son métier.

Cas 2 : Marinette Menut, Figure de la Résistance :

Marinette Menut, née en 1920 à Clermont-Ferrand, est une figure emblématique de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Issue d’une famille modeste, elle a grandi dans un environnement marqué par les valeurs de justice et de liberté. Dès le début de l’occupation, Marinette s’engage dans la Résistance, motivée par un profond sentiment patriotique et une volonté de lutter contre l’oppression.

Les archives départementales du Puy-de-Dome ont permis de reconstituer son parcours héroïque. Ces documents ont révélé comment Marinette a participé à des actions de sabotage, aidé des prisonniers à s’évader, et transmis des informations vitales aux Alliés. Son courage et son dévouement ont été reconnus à plusieurs reprises, et elle a reçu plusieurs médailles pour ses actions pendant la guerre.

5. Pourquoi redonner leur place aux femmes dans les arbres généalogiques

Rétablir la mémoire des femmes dans les arbres généalogiques n’est pas un simple acte symbolique. C’est une exigence de rigueur historique, une forme de réparation documentaire, et une opportunité de raconter les histoires familiales dans toute leur richesse. Trop souvent marginalisées, les femmes sont pourtant les vecteurs essentiels de transmission, de solidarité et de continuité dans les lignées.

• Restituer une histoire complète : sans les femmes, la généalogie offre un récit tronqué. Les lignées maternelles, les alliances féminines et les filiations croisées enrichissent considérablement la compréhension des dynamiques familiales, locales et sociales.

• Réhabiliter la mémoire oubliée : les femmes ont laissé des traces parfois ténues mais révélatrices — une dot, un parrainage, une mention dans un contrat. Rendre leur présence visible, c’est faire émerger des trajectoires souvent marquées par la résilience, l’adaptation ou l’exclusion.

• Questionner les normes documentaires : analyser pourquoi les femmes sont absentes ou effacées dans les archives permet de mieux comprendre les choix opérés par les institutions, les notaires ou les autorités civiles, et d’adopter une lecture critique des sources.

• Favoriser l’égalité dans la recherche : chercher activement les femmes dans les archives généalogiques, c’est encourager une pratique inclusive. Cela transforme aussi le regard des chercheurs sur les rôles, les transmissions, et les récits familiaux souvent centrés sur la lignée masculine.

« Retrouver les femmes, c’est retrouver l’équilibre de nos histoires. »

6. En résumé

Les femmes ont laissé des traces, parfois ténues, souvent dissimulées, mais toujours révélatrices d’un pan essentiel de l’histoire familiale.

Leur faible visibilité dans les sources ne signifie pas qu’elles sont inaccessibles : elle exige simplement une recherche plus fine, plus patiente, souvent indirecte.

Loin d’être un exercice secondaire, l’étude des parcours féminins contribue à enrichir notre compréhension des dynamiques familiales et sociales.

Poursuivre ces investigations, c’est s’ouvrir à une lecture plus complète de l’histoire et affiner ses pratiques généalogiques. Ce champ reste encore largement à explorer.